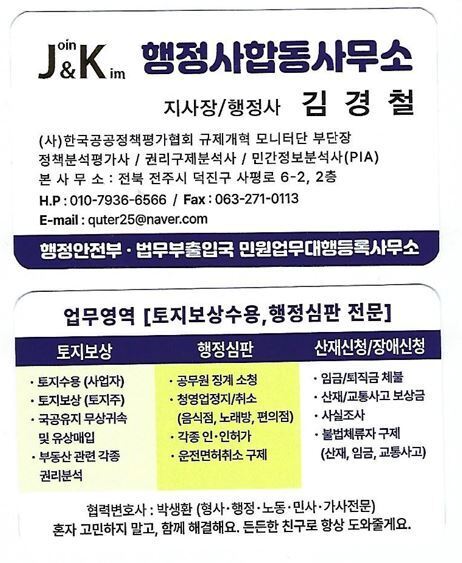

안녕하세요~ 여러분의 행정편익과 권리보호를 위해 도움이 되고자 노력하고 있는 전주 조&김 행정사합동사무소 파트너행정사 김경철 입니다.

요즘 날씨가 쌀쌀해지고 있습니다. 최근에 많은 문의를 주시는게 공유지에 대해 문의를 많이 주셔서, 예전에, 토지보상법과 국유재산법을 소개해 드린 방식으로 오늘부터는 공유재산 및 물품 관리법(약칭 '공유재산법')에 대해서 소개를 해 드리려고 합니다. 공유재산법과 관련해서도 단순히 법령만을 가지고 이야기 드리는 것이 아니라 국유재산법에서 설명드린것 처럼 실무에서는 어떻게 받아들이고 있는지 직접 겪은 사례도 포함하여 설명을 드릴려고 합니다.

'공유재산 및 물품 관리법'은 법률 제7665호에 의거 2005. 8. 4. 제정되어 2006. 1. 1. 부터 시행이 되었고, 현재는 법률 제19022호에 의거 2022. 11. 15. 일부 개정이 되었습니다.

또한 '공유재산 및 물품 관리법'에서 위임된 사항에 대해서는 대통령령 제19227호에 의거 '공유재산 및 물품 관리법 시행령'이 2005. 12. 30. 제정되어 2006. 1. 1. 시행되었고, 현재는 대통령령 제33858호에 의거 2023. 11. 16. 타법개정으로 시행령이 일부 변경 되었습니다.'

공유재산 및 물품관리법은 국유재산법과 다른점이 '공유재산 및 물품 관리법 시행규칙'이 없습니다. 국유재산법은 '국유재산법' 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항에 대해서 기획제정부령으로 정해저 있으나, '공유재산 및 물품 관리법'은 지방자치단체에 공유재산과 물품의 관리와 처분에 대해서 법령에 서 위임한 사항과 그 밖에 필요한 사항에 관하여 조례 또는 규칙을 제정 및 운영하도록 되어 있어서, 시행규칙이 아니라 지방자치단체의 조례 또는 규칙을 적용하고 있기 때문에, 각 지자체에 있는 조례를 잘 참고하시는게 중요하다고 할 수 있습니다. 큰 틀은 '공유재산 및 물품 관리법'을 적용받지만, 세부적인 내용은 각 지자체 조례를 참고해야 된다는 점 유의하시면 되겠습니다.

그럼 오늘부터는 '공유재산 및 물품 관리법' 및 '공유재산 및 물품 관리법 시행령'에 대해 알아볼께요~~

공유재산 및 물품 관리법(이하 '공유재산법'이라 하겠습니다.) 제1조(목적)

이 법은 공유재산 및 물품에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 공유재산 및 물품을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리ㆍ처분하는 것을 목적으로 한다

★ 네 맞습니다. 공유재산에 대해 적정하고 효율적으로 관리 및 처분하기 위해서 공유재산법을 제정 하게된 목적입니다. 그러니 공유재산(공유지 등)은 처분이 힘들다고 생각하지 마시길 바랍니다.

공유재산법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공유재산”이란 지방자치단체의 부담, 기부채납(寄附採納)이나 법령에 따라 지방자치단체 소유로 된 제4조제1항 각 호의 재산을 말한다.

2. “물품”이란 지방자치단체가 소유하는 동산(動産)과 지방자치단체가 사용하기 위하여 보관하는 동산 중 다음 각 목의 것을 제외한 동산을 말한다.

가. 현금

나. 유가증권

다. 제4조에 따른 공유재산

3. “기부채납”이란 지방자치단체 외의 자가 제4조제1항 각 호에 해당하는 재산의 소유권을 무상으로 지방자치단체에 이전하여 지방자치단체가 이를 취득하는 것을 말한다.

4. “관리”란 공유재산 및 물품의 취득ㆍ운용과 유지ㆍ보존을 위한 모든 행위를 말한다.

5. “해당 지방자치단체”란 공유재산 또는 물품을 소유한 지방자치단체를 말한다.

6. “처분”이란 공유재산 및 물품의 매각, 교환, 양여(讓與), 신탁, 현물 출자 등의 방법으로 공유재산 및 물품의 소유권이 해당 지방자치단체 외의 자에게 이전되는 것을 말한다.

7. “사용허가”란 제5조제2항에 따른 행정재산을 해당 지방자치단체 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용ㆍ수익할 수 있도록 허용하는 것을 말한다.

8. “대부계약”이란 제5조제3항에 따른 일반재산 또는 물품을 해당 지방자치단체 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용ㆍ수익할 수 있도록 체결하는 계약을 말한다.

9. “변상금”이란 사용허가나 대부계약 없이 공유재산 또는 물품을 사용ㆍ수익하거나 점유한 자(사용허가나 대부계약 기간이 끝난 후 다시 사용허가나 대부계약 없이 공유재산 또는 물품을 계속 사용ㆍ수익하거나 점유한 자를 포함한다. 이하 “무단점유자”라 한다)에게 부과하는 금액을 말한다.

★ 공유재산의 범위는 제4조에서 세부적으로 나오기 때문에, 이번시간에는 그냥 용어만 잘 생각하시면 됩니다. 한번 읽어 보시면 됩니다. 공유재산도 국유재산과 마찬가지로 기부채납, 관리, 처분, 사용허가, 대부계약, 변상금 이라는 용어를 사용하기 때문에, 한번 읽어 보시고 빠르게 넘어 가시면 되겠습니다.

공유재산법 제2조의2(다른 법률과의 관계)

공유재산 및 물품의 관리ㆍ처분에 관해서는 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 이 법에서 정하는 바에 따른다.

★ 공유재산 및 물품의 관리 및 처분에 관해서는 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 공유재산법에서 정하는 바에 따르라는 말 입니다. 즉, 다른 법률에서 공유재산을 이렇게 관리 또는 처분할 수 있다고 되어 있으면 해당 법률에 의거 주장하면 되지만, 그런 경우는 드물기 때문에, 통상 우리는 공유재산법과 각 지자체에서 관리중인 조례 및 규칙에 따르면 된다고 보시면 됩니다.

공유재산법 제3조(공유재산 및 물품을 관리하는 공무원의 주의의무)

공유재산 및 물품의 관리에 관한 사무에 종사하는 공무원은 이 법과 그 밖의 공유재산 및 물품의 관리에 관한 법령 및 선량한 관리자의 주의의무를 준수하며 사무에 종사하여야 한다.

★ 공유재산법에서는 공유재산 및 물품을 관리하는 공무원의 주의의무를 명시하고 있는데요, 그러다보니 물품이 아닌 동산은 어떻게 해야 되는지에 대해 문제가 생기기에 공유재산법 제89조에 물품이 아닌 동산은 어떻게 관리하라고 명시하고 있습니다. 이 부분은 차후 공유재산법 제89조에서 다룰 내용이며, 공유재산법 제89조에 따라 공유재산법 시행령에서는 아래와 같이 명시하고 있습니다.

공유재산법 시행령 제89조(물품이 아닌 동산의 관리)

법 제89조에 따라 다음 각 호의 동산에 대해서는 법 제3조, 제50조, 제52조부터 제54조까지, 제67조, 제93조 및 제94조를 준용한다.

1. 지방자치단체가 지방자치단체 외의 자로부터 기탁받은 것. 다만, 「우편법」에 따른 통상우편물은 제외한다.

2. 법령에 따라 증거물로 보관된 것

3. 법령에 따라 범칙처분 또는 지방세 체납처분 등을 하기 위하여 압수하거나 압류한 것

4. 그 밖에 지방자치단체의 장이 지정하는 것

★ 다음 각 호의 동산에 대해서는 법에서 정한 각 조항을 준용하도록 되어 있습니다. 이부분도 나중에 세부적으로 설명드리도록 하겠으니, 이런 동산이 있구나 정도만 아시고 넘어가시면 되겠습니다.

공유재산법 제3조의2(공유재산 및 물품 관리ㆍ처분의 기본원칙)

지방자치단체가 공유재산을 관리ㆍ처분하는 경우에는 다음 각 호의 원칙을 지켜야 한다.

1. 해당 지방자치단체 전체의 이익에 맞도록 할 것

2. 취득과 처분이 균형을 이룰 것

3. 공공가치와 활용가치를 고려할 것

4. 투명하고 효율적인 절차를 따를 것

★ 공유재산의 관리 및 처분을 하려면 기본원칙을 지키도록 되어 있습니다. 통상 공유지를 용도폐지하던가 사용허가를 받던가, 대부계약을 체결하려고 하면 이런 기본원칙을 잘 알고 신청해야 됩니다. 결론은 해당 지자체의 이익이 있어야 되고, 취득과 처분이 균형을 이뤄야되며, 공공가치와 활용가치를 고려하고, 투명하고 효율적인 절차를 따르면 되는겁니다. 예를들어 수십년 전부터 공유지에 주거용 건축물이 있었고, 행정재산으로 사용되지 않고 있다면 공공가치와 활용가치가 없기 때문에 용도폐지나 매수신청을 할 수 있는 부분이 생깁니다. 저 같은 경우 투명하고 효율적인 절차를 위해 인접 토지주에게 동의를 받는데, 동의를 해주지 않는다고 해서 매수신청을 못하는게 아니고, 동의를 못받았다고 한다면 지명경쟁이나 일반입찰로 가자고 주장을 합니다. 이렇듯, 담당자에게 어떻게 이야기를 하냐에 따라 달라지기에, 투명하고 효율적인 절차를 주장한다면 안되는건 없기에 기본원칙을 잘 지키시면 안되는건 없다라고 말씀드리고 싶네요~~

★ 오늘은 공유재산(공유지)에 대한 기본적인 사항인 공유재산법 제1조부터 제3조의2까지 기술해 보았습니다.

공유재산법은 국유재산법과 크게 다른점은 없지만, 관리주체가 해당 지자체이기 때문에, 용도폐지를 한다고 해도, 한국자산관리공사(캠코)와 계약을 하는것이 아니라, 지자체 재산관리담당자와 계약을 해야 됩니다. 일부 국유재산중 관리전환이 지자체로 된 경우 용도폐지를 하면 한국자산관리공사로 넘어가는 경우가 있기는 하지만, 통상은 지자체 재산관리담당자와 계약을 한다고 생각하시면 됩니다. 실무에서는 해당재산을 담당하는 부서와 먼저 용도폐지나 사용허가 등을 논하고 해당 부서에서 용도폐지와 사용허가가 끝나면, 계약은 재산관리관과 하시면 됩니다. 지자체마다 업무스타일이 다르기 때문에 처음부터 재산관리부서에서 용도폐지나 사용허가, 대부계약등을 담당하는 경우도 있기에, 해당 지자체에 문의해서 업무를 진행하시면 된다는 점 말씀드리고 싶네요~~

★ 내일부터는 공유재산법 제4조(공유재산의 범위)부터 제5조(공유재산의 구분과 종류)에 대해 알아보겠습니다.

감사합니다.

댓글